<講師からのメッセージ>

かつてローマに住んでいましたが、印象的だったものの1つが広場です。イタリアを含む欧州では、古代ギリシャ以来、都市の中心に広場があり、市民が集まり、議論をしたり、音楽を演奏したり、聴いたりしています。この公共空間が、公的議論や演説という文化を生み、ひいては社会を支える自立した市民を形成する大きな要素になったのではないでしょうか。イタリアの広場を映像で紹介しつつ、機能と面白さを考えてみたいと思います。

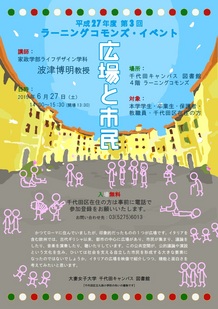

2015年度第3回ラーニングコモンズ・イベント「広場と市民」は、終了しました。

たくさんのご参加ありがとうございました。

.:*★イベントレポート★*:.

6月27日(土)、千代田校図書館で本年度第3回「ラーニングコモンズ・イベント」(LCE)「広場と市民」が家政学部ライフデザイン学科の波津博明教授を講師に開催されました。

読売新聞の特派員としてローマに在住した経験がある波津先生は、イタリアやドイツの街並みを撮影した映像を紹介し、ヨーロッパにおける広場の文化について講演しました。

先生は、「ヨーロッパにおける広場の歴史は古代ギリシャに遡る。都市の中心にあった広場『アゴラ』は市民集会や論談を行う”民主主義の場”であり、続く古代ローマの『フォルム(英語のforum)』も演説がなされる”政治集会の場”として重要な役割を果たしていた。中世以降、広場は機能により(1)市役所前広場(政治の中心)、(2)聖堂前広場(宗教の中心)、(3)市場広場(商業の中心)の3つの類型に発達した。それに対し、日本でよく見られる『駅前広場』は自動車交通のためのロータリーであり、人間は高架に追いやられている。広場に人々が集う条件として(1)広場が適切な大きさを持っていること、(2)広場にとどまりたくなる仕掛け・快さがあることが挙げられる。日本にも市民社会の要として”交流の場”が必要ではないか。」と述べました。

イベントには元研究室生が多く参加し、講演後も思い出話の歓談や記念撮影会が繰り広げられ、大いに盛り上がりました。

アンケートに記された参加者の感想をご紹介します。

〔学生〕 海外の広場とコミュニケーションの話をきいて日本の実態に危機感を抱いた。

〔卒業生〕 日本ではなじみの無い「広場」ですが、イタリアにとっては政治的にも国民にとっても重要な役割を担う場所であることが解りました。▽日頃会社に行っているだけでは学べないことを知れて面白かったです。▽メディアの立場に立っていたからこそ先生が伝えられるお話を今後して欲しい。

〔保護者〕 自由な展開で聞きやすく、興味深いものでした。続いて開かれるといいと思います。

〔千代田区民〕 映像を多用した海外の広場の紹介、大変興味深く聞かせて頂きました。公共空間の根源的な意味・考え方も参考になりました。